samedi, 10 juillet 2010

La saga Menier

Jean-Antoine-Brutus Menier, le fondateur (1795-1853), aurait pu être un personnage de Balzac. Troisième enfant d’une famille de marchand, il est né à Bourgueil le 17 mai 1795. Neveu d’un pharmacien, il est placé comme apprenti de 1811 à 1813 chez le sieur Maignan, pharmacien dans la commune de La Flèche, à quelques kilomètres de Bourgueil ; en octobre 1813, il entre à l’hôpital du Val de Grace. La période mouvementée qui voit la chute de l’Empire et le retour des Bourbons, il la passe sous les ordres de Pierre Joseph Malatret. En 1816, il épouse la fille d’un marchand champenois richement dotée, Marie Pichon

En ce début de XIXème, le chocolat est un produit de luxe. Menier a l’idée de concevoir un chocolat alimentaire & un chocolat de santé : il ouvre une maison de commerce dans le Marais à Paris en 1816, au 1 rue du Coq Saint-Jean, spécialisée dans la fabrication des produits pharmaceutiques. Moulin à bras, manèges à chevaux, très vite il se rend compte que l’énergie animale devient insuffisante pour assurer le développement de son entreprise. Petit à petit, il envisage l’énergie hydraulique et c’est ainsi que ses recherches le conduisent à Noisiel en Seine et Marne, qui ne compte alors à peine plus d'une centaine d'habitants. En décembre 1824, Jean Antoine Brutus signe un contrat de location de 15 ans pour le moulin hydraulique et un terrain d'environ 3hectares. C’est en 1839, au terme du contrat, qu’il fait l’acquisition de ce célèbre site.

Le moulin de Noisiel est un des meilleurs implanté sur la Marne, il possède une roue pendante qui, à l’aide de vérins, peut monter ou descendre suivant le niveau de l’eau. Cette énergie hydraulique va lui permettre de développer son activité de droguiste/pharmacien. Dès 1825, Jean Antoine Brutus décentralise son unité de production, l'atelier de pulvérisation est installé à Noisiel. Pour diriger l’usine de Noisiel, il fait appel à des collaborateurs éminents. Rapidement la profession pharmaceutique reconnaît les qualités supérieures des poudres fabriquées par Menier.

A cette époque, le chocolat n'est autre qu’un produit pharmaceutique de luxe, considéré comme un remède à nombreux maux : fatigue, anémie, constipation, toux mais également troubles digestifs, maladies pulmonaires, fièvres…, quant à la poudre de cacao, elle est utilisée pour la fabrication des pommades, de cosmétiques et le beurre de cacao entre même dans la composition de certains suppositoires. Le chocolat sert d’enrobage pour les pilules, une manière comme une autre de « faire avaler la pilule ».

Mais dès 1830, le chocolat devient une denrée alimentaire, sa consommation se démocratise et se développe. En 1832, la production atteint 350 kg par jour. En 1845, elle sera de 2000 kg, pour doubler en 1854. Jusqu’en 1835, les tablettes sont moulées, plates avec de simples rainures et emballées d’un papier blanc avec une petite étiquette ovale.

En septembre 1836, Jean Antoine Brutus Menier est le premier à créer une tablette de chocolat ménager à six divisions semi cylindriques ; la couleur de l’enveloppe est jaune, mais variera en fonction du prix et de la qualité du chocolat ; l’étiquette représente le fac-similé des médailles obtenues en 1832 et 1834 imprimé sur fond blanc sur la face de la tablette et celui de sa signature au dos, signant ainsi l'acte de naissance de la marque de fabrique.

Cette signature l'engage aux yeux du public et sera plus tard une garantie contre les contrefaçons. L'idée est toute nouvelle. En effet, les règles qui régissent la propriété des marques de fabriques ne seront définies que par la loi du 23 juin 1837, complétée par celle du 27 juin 1857. Il effectua son premier dépôt légal de modèle le 2 août 1849.

Cette tablette « Fin Santé papier jaune », se recommande par sa richesse en cacao et la finesse de son broyage. Elle est aussi parfaite pour CROQUER que POUR CUIRE. Elle devient rapidement l’emblème du Chocolat Menier.

09:24 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 09 juillet 2010

Le public moderne et la photographie.

Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit, qui ne contribua pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l’esprit français. Cette foule idolâtre postulait un idéal digne d’elle et approprié à sa nature, cela est bien entendu. En matière de peinture et de statuaire, le Credo actuel des gens du monde, surtout en France (et je ne crois pas que qui que ce soit ose affirmer le contraire), est celui-ci : « Je crois à la nature et je ne crois qu’à la nature (il y a de bonnes raisons pour cela). Je crois que l’art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature (une secte timide et dissidente veut que les objets de nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou un squelette). Ainsi l’industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l’art absolu. » Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son Messie. Et alors elle se dit : « Puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d’exactitude (ils croient cela, les insensés !), l’art, c’est la photographie. » A partir de ce moment, la société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s’empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. D’étranges abominations se produisirent. En associant et en groupant des drôles et des drôlesses, attifés comme les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval, en priant ces héros de vouloir bien continuer, pour le temps nécessaire à l’opération, leur grimace de circonstance, on se flatta de rendre les scènes, tragiques ou gracieuses, de l’histoire ancienne. Quelque écrivain démocrate a dû voir là le moyen, à bon marché, de répandre dans le peuple le goût de l’histoire et de la peinture, commettant ainsi un double sacrilège et insultant à la fois la divine peinture et l’art sublime du comédien. Peu de temps après, des milliers d’yeux avides se penchaient sur les trous du stéréoscope comme sur les lucarnes de l’infini. L’amour de l’obscénité, qui est aussi vivace dans le cœur naturel de l’homme que l’amour de soi-même, ne laissa pas échapper une si belle occasion de se satisfaire. Et qu’on ne dise pas que les enfants qui reviennent de l’école prenaient seuls plaisir à ces sottises ; elles furent l’engouement du monde. J’ai entendu une belle dame, une dame du beau monde, non pas du mien, répondre à ceux qui lui cachaient discrètement de pareilles images, se chargeant ainsi d’avoir de la pudeur pour elle : « Donnez toujours ; il n’y a rien de trop fort pour moi. » Je jure que j’ai entendu cela ; mais qui me croira ? « Vous voyez bien que ce sont de grandes dames ! » dit Alexandre Dumas. « Il y en a de plus grandes encore ! » dit Cazotte.

09:24 Publié dans Textes critiques | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 08 juillet 2010

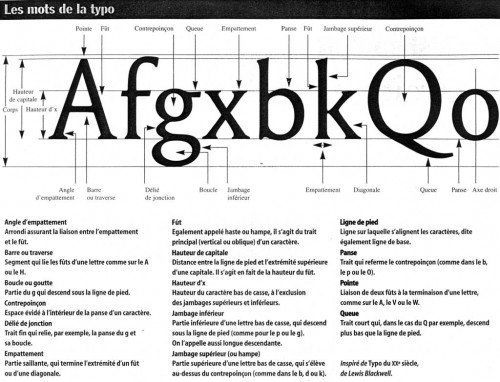

Les mots de la typo

12:45 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 07 juillet 2010

Vin de merde

S'i l est un univers ou le nom de marque a pris et prend de plus en plus d'importance, entre appellations plus ou moins bien appréciées ou reconnues et étiquette pour séduire et fidéliser le consommateur, c'est bien celui des vins (à consommer avec modération). Une tendance se confirme et s’affirme dans ce monde en compétition : rebaptiser et sortir des sentiers battus pour mieux parler à cet acheteur occasionnel qui fait toujours plus défaut, ce néophyte du vin plus sensible au marketing qu’à l’AOC !

l est un univers ou le nom de marque a pris et prend de plus en plus d'importance, entre appellations plus ou moins bien appréciées ou reconnues et étiquette pour séduire et fidéliser le consommateur, c'est bien celui des vins (à consommer avec modération). Une tendance se confirme et s’affirme dans ce monde en compétition : rebaptiser et sortir des sentiers battus pour mieux parler à cet acheteur occasionnel qui fait toujours plus défaut, ce néophyte du vin plus sensible au marketing qu’à l’AOC !

Si beaucoup de viticulteurs valorisent toujours les dimensions « terroir et tradition», au risque de se perdre dans des marques sans distinctivité réelle, d’autres n’ont pas peur de jouer sur un registre moins conventionnel, à l’export comme en France. Et en termes de provocation, nous avons relevé quelques grands crus !

Pour commencer, en Angleterre vous pourriez retrouver sur votre table un vin pourtant bien français répondant au nom lui très anglo-saxon de Bitch. Étiquette rose et police élégante, le nom s’affiche si fièrement qu’il en ferait presque oublier son sens peu orthodoxe. Shocking ? Pas tout le monde apparemment, c’est un franc succès pour ce Côte de Provence qui d’après les spécialistes ne démérite d’ailleurs pas. Autre Coco rico pour le moins irrévérencieux, c’est cette fois outre-atlantique, où les Américains peuvent ouvrir un bonne bouteille de Fat Bastard ! Le vin français le plus vendu au Etats-unis.

rico pour le moins irrévérencieux, c’est cette fois outre-atlantique, où les Américains peuvent ouvrir un bonne bouteille de Fat Bastard ! Le vin français le plus vendu au Etats-unis.

Autre succès de marque « décalée » le vin Frogs’s piss qui à travers une grivoiserie toute anglaise fait une référence à sa provenance, sans se prendre au sérieux ! Mais la palme de l'auto dérision revient sans doute à ARROGANT FROG, dont le personnage se décline avec un humour extraordinaire de son Languedoc natal jusqu'à l'autre bout du monde, Asie comprise, et dans toutes les couleurs.

Des succès qui au-delà de noms provocateurs très accrocheurs bénéficient également de l’aura toujours prestigieux qui entoure les vins français, réputés de quali té. Pourtant en France aussi on peut boire du Vin de merde», dans le Languedoc chez le restaurateur qui l’a lancé pour promouvoir les vins de sa région, à moins que vous ne préfériez le rouge qui tâche version branchée, un bon « RED PIF » bio et de chez nous… Enfin des étiquettes qui marquent ! Sans doute plus faciles à retenir et repérer. N'est-ce pas le rôle fondamental de la marque ? À votre santé !

té. Pourtant en France aussi on peut boire du Vin de merde», dans le Languedoc chez le restaurateur qui l’a lancé pour promouvoir les vins de sa région, à moins que vous ne préfériez le rouge qui tâche version branchée, un bon « RED PIF » bio et de chez nous… Enfin des étiquettes qui marquent ! Sans doute plus faciles à retenir et repérer. N'est-ce pas le rôle fondamental de la marque ? À votre santé !

08:05 Publié dans Analyse et production du message | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 06 juillet 2010

Leonetto Capiello

Né à Livourne en 1875, Léonetto Capiello s’est installé à Paris en 1898, où il travaille d’abord comme dessinateur humoriste : (Le Rire, le Sourire, l’Assiette au Beurre et le Cri de Paris.)

En 1899, Cappiello se lance dans l'affiche avec Le Frou Frou. Ce ne sont encore que des caricatures agrandies, avec des traits souples et précis sur un fond monochrome. L’année suivante, il réalise des affiches de théâtre à vocation uniquement illustratives : Odette Dulac, Hélène Chauvin, la Revue des Folies-Bergère. En 1903, sa composition pour le chocolat Klaus marque un tournant : une amazone monte un cheval rouge sur fond noir. Quel rapport avec le chocolat ? Cappiello est ainsi le premier affichiste à substituer à la simple description de l'objet promu un jeu de formes et de couleurs évocateur des sensations heureuses que ledit produit prétend dispenser. Le dessin propose, par ailleurs, le premier cheval aux couleurs non figuratives de l'histoire de l'affiche.

La méthode de Cappiello est ainsi fondée sur la surprise visuelle : l’affiche doit sauter aux yeux, et attirer le regard du passant distrait. Un concept de départ, une arabesque, une ligne et des couleurs créent ainsi la marque. Avec Capiello, la publicité commence à devenir intrusive, à se tourner vers le plus large public. Elle se veut résolument optimiste dans sa lecture du monde. Enfin, elle ne joue plus sur la simple dénotation : sa n’est plus seulement celle de l’annonce ou de la réclame, basée sur la simple répétition, mais elle manifeste déjà la volonté de construire une image pour l’annonceur : l’amazone de Klaus, le diable de la Quina… Un concept de départ, une arabesque, une ligne et des couleurs créent ainsi la marque.

Un contemporain résume ainsi l'art de Cappiello : « Auprès des Grassets héraldiques, des Chéret colorés, les estampes de Cappiello, pareilles à de fidèles miroirs qui retraceraient au passage les mille et un reflets de la foule amusante et bigarrée, excelle à exprimer, par une seule figure, son sourire, son attitude, sa grâce un peu simiesque, la vertu d'un Klaus (1903) produit. La jeune femme au torse joliment moulé dans un corset, cette autre, aux lèvres de pourpre, à la chevelure ensoleillée, à la robe légère, qui boit de la citronnade, cette troisième décolletée, souriante, qui tend son verre au garçon tout de noir vêtu qui lui verse du Médoc, enfin la femme au cachou, sont autant d'affiches où il fut parfait. »

Quelques étapes : Klaus (1903) ,Thermogène (1907) Le Nil (1912), Lajaunie (1920), Peugeot (1925), Le bouillon Kub (1931), Paris 1937 (1937)

Léonetto Capiello meurt à Grasse le 2 février 1942 après un diner avec son ami André Rouveyre.

En 1922, enfin, il réalise La Victoria Arduino (machine à expresso), bannière de ce blogue.

08:51 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 05 juillet 2010

Bébé Cadum

08:02 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 04 juillet 2010

César Birotteau (Balzac) - 1837

L'impatient Gaudissart prit le manuscrit et lut à haute- voix et avec emphase : HUILE CÉPHALIQUE !

– J'aimerais mieux Huile Césarienne, dit Popinot.

– Mon ami, dit Gaudissart, tu ne connais pas tes gens de province, Il y a une opération chirurgicale qui porte ce nom-là, et ils sont si bêtes qu'ils croiraient ton huile propre à faciliter les accouchements. De là pour les ramener aux cheveux, il y aurait trop de tirage.

– Sans vouloir défendre mon mot, dit l'auteur, je vous ferai observer que Huile Céphalique veut dire huile pour la tête et résume vos idées.

-Voyons dit Popinot impatient.

Voici le prospectus tel que le commerce le reçoit par milliers encore aujourd'hui. (Autre pièce justificative.)

MÉDAILLE D’OR A L’EXPOSITION DE 1819

HUILE CÉPHALIQUE

BREVET D’INVENTION ET DE PERFECTIONNEMENT.

César Birotteau incarné par un acteur

22:04 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 03 juillet 2010

L'enseigne

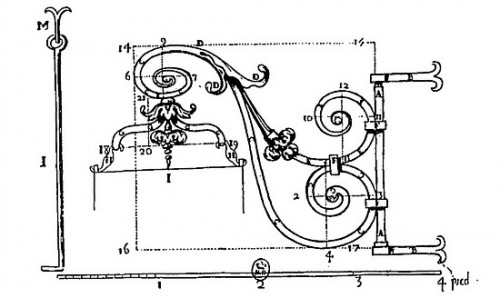

Les maisons anciennes étaient désignées par des enseignes sur lesquelles se trouvaient des images de saints ou des indications empruntées à la topographie de la ville et à la profession des habitants. Le plus souvent, ces enseignes étaient supportées par des potences en fer forgé, dont quelques-unes, décorées d’enroulements et d’ornements en tôle repoussée, ont mérité d’être conservées dans les musées publics et dans les collections particulières. Les dessinateurs Bérain, Hastié, Fordrin et d’autres serruriers du XVII siècle ont publié des modèles de potences qui sont d’une très gracieuse invention.

Il existait aussi des enseignes de maisons sculptées dans la pierre, qui ont été recueillies par suite de l’intérêt qu’elles offraient pour l’étude des mœurs et des costumes du moyen âge et de la Renaissance. Ce sont, en réalité, des enseignes parlantes, sur lesquelles sont représentés des intérieurs de boutiques, des scènes historiques, des ouvriers à leur travail et des animaux fantastiques. Plusieurs de nos peintres ont parfois employé leurs pinceaux à tracer des enseignes.

Avant Chardin et Géricault, on peut citer Antoine Watteau, dont le tableau qu’il avait exécuté pour la boutique de son ami, Gersaint, marchand de tableaux au pont Notre-Dame, est aujourd’hui conservé dans le palais de Berlin. On voit encore, au-dessus de l’entrée des auberges de province, les panneaux de tôle peinte qui servent d’indication aux voyageurs et aux étrangers en quête de domiciles momentanés.

Un support d'enseigne

La boutique et son enseigne

Des baies, des ouvertures, des enfoncées noires et profondes ; ce sont les boutiques d’autrefois, les boutiques qui nous ont été soigneusement transmises par le dix-huitième siècle. Les boutiques où s’entassent mille marchandises, où se fait un négoce actif et constant ; les boutiques dont le fond est comme une véritable remise d’objets divers, tandis que, devant, sur le seuil, apparaissent, accortes et pimpantes, les belles marchandes esquissées d’une pointe légère en quelque galant almanach, suivant la mode du jour. Les boutiques grandes ouvertes, mais sans fracas, sans luxe de devanture, sans nulle recherche de réclame extérieure, encombrante, envahissante; les boutiques qui, chose bien particulière, donnent aux rues anciennes l’impression d’une sorte d’exposition permanente, sans jamais se déverser sur la rue.

Elles ne connaissent point les attirances des vitrines éclatantes et, cependant, elles sont agrippantes, raccrocheuses, par le va et vient continu des boutiquiers sur le pas des portes ; elles font partie intégrante de la rue et, cependant, c’est pour l’arrière qu’elles réservent leurs trésors.

Elles s’ouvrent sur la rue, elles se laissent voir, elles constituent le décor des voies publiques, elles ont besoin du passant ; il leur faut la vie, la circulation, le mouvement, et à les voir emmagasiner en des recoins ce que nous prenons tant de peine à exposer, à aligner en bonne place, à mettre en « montre », l’on peut se demander si, même contre leur intérêt immédiat, elles ne participèrent pas à cette antipathie d’autrefois – véritable mépris de grand seigneur- pour tout ce qui tenait à l’extérieur. La boutique roturière héritant, sans s’en douter, des prétentions, des ridicules gentilshommesques de la noble, porte-cochère, voilà qui n’est point banal !

Car alors – et c’est là, très certainement, la caractéristique de l’époque – il n’y a pas plusieurs sortes de boutiques, la boutique riche, élégante des quartiers aristocratiques, la boutique étroite, sombre, minable des quartiers populaires. II y a – et ne revient-on pas à cela de nos jours, tant le présent se greffe sur le passé – les quartiers commerçants, industriels, en lesquels se concentre le trafic, les rues marchandes ou mercières, Lyon nous en donne l’exemple, et les quartiers du dolce farniente, aux somptueux hôtels, aux orgueilleuses façades soigneusement emmurées.

Rarement hôtels et boutiques fraternisent, quoique cependant, à Lyon, comme à Paris, l’on puisse citer telles rues où, – profanation, – l’on vend, l’on commerce ouvertement à côté des nobles portes-cochères hermétiquement fermées, dont l’huis, sous la garde du suisse, ne s’ouvre qu’à bon escient.

Et c’est ainsi que, côte à côte, se trouveront enregistrés, lorsque le numérotage des maisons s’imposera, hôtels murés, fermés, tournant le dos à la rue, en mille façons précautionnés contre elle, et boutiques ouvertes à tout venant, boutiques qui sont à la fois le musée et la vie de la Rue, qui amusent et charment le promeneur et qui s’efforcent de répondre à tous les désirs de l’acheteur.

La boutique à travers les âges, ce serait certes un piquant panorama plein d’imprévu et riche en comparaisons. Ici même, seront notées par le crayon certaines différences caractéristiques entre un passé qui n’est plus et un présent qui n’est pas encore parvenu à son complet épanouissement ; mais, pour l’instant, j’entends ne point sortir des généralités.

Tout le moyen âge, au point de vue négoce, tient dans la boutique privée de porte extérieure, prenant jour par cette vaste baie à hauteur d’appui, sur le rebord de laquelle on aligne, on entasse la marchandise à moins qu’on ne la suspende, qu’on ne l’accroche au dessus. Pour acheter point besoin d’entrer : c’est la petite baraque de nos foires, en pierre au lieu de bois, fixe et non nomade.

La boutique qui se peut voir sur toutes les compositions destinées à fixer la physionomie des métiers d’autrefois – telles les planches célèbres signées Jean de Vriesc, Josse Amman, Abraham Bosse ; – la boutique que ne manquent jamais d’indiquer les dessinateurs des amusantes vues d’optique ou des prospects (sic) de villes – la boutique qui se retrouve encore en maintes cités anciennes; la boutique dont Lyon, à lui seul, fournirait plus d’un intéressant spécimen.

A vrai dire un appartement de plein pied, dans lequel on commerce; où la « monstre » se fait de et par l’ouverture de la baie, de cette baie qui sera bientôt la fenêtre et derrière laquelle se verront au travail les artisans, orfèvres, armuriers, coffretiers, potiers, tailleurs, fourreurs, cartiers, cordonniers. Toute la lyre !

Telle une boite hermétiquement fermée s’ouvrant à l’aide de volets qui s’accrochent et de planches à charnières qui retombent.

Calfeutré en son huis, le marchand paisiblement attend l’acheteur; c’est la première période du négoce; la simple réponse à la demande du client. Mais bientôt le même marchand vient à l’acheteur et la boutique se déverse sur la rue : c’est la seconde période. A beaux deniers comptants il a obtenu la permission d’étaler et la Police, nous disent les anciens traités sur la matière, considère comme étalages « tout ce que les marchands et les artisans mettent et avancent sur les rues pour leur servir de montres ou d’enseignes » – en un mot tout ce qui est extérieur.

Et savez-vous en quoi consistent ces multiples objets ? Les règlements de voirie vont nous l’apprendre. En auvents, en bancs, en comptoirs, en tables, en selles, en pilles, en taudis (sic), escoffrets, chevalets, escabelles, tranches. Saillies mobilières venant faire concurrence aux saillies réelles, empiétant comme elles sur la rue et gênant, rétrécissant d’autant plus le passage qu’elles accaparent la chaussée elle-même. En tous pays, en toutes villes, dès la fin du quatorzième siècle, les ordonnances contre cet envahissement très particulier ne se comptent plus.

C’est le commencement de la lutte qui se renouvellera sans cesse, qui dure encore, toujours aussi ardue, et qui, sans doute, jamais ne prendra fin. Et combien humaine cette lutte ! Le boutiquier ne voyant que lui, n’ayant cure que de son intérêt privé, veut étaler dehors et s’étaler le plus possible ; les municipalités prétendent sauvegarder les intérêts et le bien de tous, la Rue, et pour ce faire, elles frappent le boutiquier de droits spéciaux, dits droits de voirie.

D’abord, on avait voulu supprimer radicalement les étalages, tout empiétement extérieur: il fallut y renoncer, et l’ordonnance de 1404, tout en les restreignant, ne put que les consacrer juridiquement.

Ecoutez ce que dit à ce propos l’auteur, toujours renseigné, du Traité de la Police: «Les marchands augmentèrent peu à peu leurs étalages ; la mauvaise interprétation qu’ils donnoient à cette ordonnance put leur servir de prétexte; la jalousie de commerce se mettant de la partie, ils s’habituèrent a les pouffer si avant dans les rues qu’ils en occupoient presque toute la largeur, en sorte que l’on ne pouvoit y passer librement, ni à pied, ni à cheval. Cette licence donna lieu au Magistrat de Police de renouveler les anciennes défenses et de publier une ordonnance, le 12 décembre 1523, par laquelle il défendit à tous marchands et artisans d’eftaller leurs marchandifes sur rues, hors leurs ouvroirs, afin de n’empescher la voye publique. »

Hors leurs ouvroirs. Retenez bien ceci, car, à Lyon comme à Paris, comme partout, ce sera le point discutable. L’ouvroir ! n’est-ce pas la baie qui ouvre sur la rue, la tablette sur laquelle les marchandises se placent « en monftre », l’étalage intérieur; donc, pour ainsi dire, la boutique elle-même avec tous les objets de son commerce.

Mais la boutique, elle, prétend se continuer sur la chaussée; comme si elle grosse toile qu’elle se met devant, – trois choses souvent proscrites, elles aussi, et autant de fois rétablies par les règlements.

Si bien que, par certains côtés, cette lutte entre les marchands et les magistrats de police, pour ou contre la prise de possession de la rue, se pourrait facilement comparer à la lutte soutenue par le pouvoir royal contre l’aristocratie qui, elle aussi, ne veut pas rentrer dans le rang; qui, elle aussi, entend parader au dehors et n’en faire qu’à sa guise.

N’est-ce pas Montaigne qui, en un de ses voyages, parle des boutiquiers qui vous agrippent au passage et, volontiers, vous feraient trébucher contre leurs ballots de marchandises pour tirer ainsi quelque profit de votre chute. Tels les chevaliers bardés de fer et la lance au poing, qui venaient, autrefois, attendre les marchands et leurs convois au coin des bois profonds ou des brusques tournants. La comparaison n’est-elle point toute indiquée !

Ce sont des volets pleins, ce sont des portes pleines – là où l’entrée n’a pas lieu par l’allée - qui ferment les boutiques du moyen âge. De jour, elles se déversent par leurs bancs, par des meubles qui constituent de véritables râteliers à marchandises, tandis que quantité d’autres objets s’accrochent dessous et autour l’auvent. Tout un brinqueballage! Tout un étalage extérieur! Telles encore les boutiques de Berne, sous leurs pittoresques arcades; telles encore les boutiques de certaines villes allemandes, Nuremberg et autres.

Mais vers le milieu du dix-huitième siècle, cette exterritorialité encombrante a dû disparaître; il ne reste plus que quelques objets peu volumineux, comme en les jolies images de Binet pour les Contemporaines, de Restif.

17:26 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 02 juillet 2010

Le boniment

BONIMENT (Théâtre). Le boniment était l’amorce faite à la foule, le petit discours, toujours le même et toujours renouvelé, que l’aboyeur faisait jadis à la porte des petits théâtres pour attirer le public, l’enjôler par des promesses et l’inviter à entrer par un éloge pompeux du spectacle qu’il l’engageait à voir. Dans les foires et dans les fêtes populaires, à la porte des baraques de bateleurs et de saltimbanques, lorsque la parade est finie, le pitre fait encore le boniment, en énumérant et en détaillant au public, avec une emphase comique, les merveilles qui l’attendent s’il se décide à ouvrir sa bourse et à franchir l’entrée de ce temple de toutes les jouissances.

Le bonimenteur au Moyen-âge : Au moyen-âge, les saltimbanques étaient parfois représentés par des jongleurs, menant on laisse des ours, des singes, et débitant sur les places publiques des drogues merveilleuses. Ils attiraient les passants par des boniments semblables à ceux de nos camelots forains. Le type du jongleur, au XIIIe siècle, est Rutebeuf, auteur du premier boniment que nous connaissions: Le Dit de l’Herberie, pastiche des parades que débitaient les marchands d’orviétan.

Seigneur qui ci estes venu,

Petit et grant, joue et chenu,

II vos est trop bien avenu !

Sachiez de voir,

Je ne vos vuel pas desovoir :

Bien le porrez aparsouvoir

Ainz que m’en voize.

Asceiz vos ! Ne faites noise,

Si escouteiz, c’il ne vos poize.

Je suis uns mire…

Suit l’énumération des pays éloignés ou fictifs, jusqu’aux confins du monde, d’où le jongleur a rapporté des pierres précieuses qui ressuscitent de la mort et des herbes merveilleuses qui guérissent instantanément la fièvre, la goutte, la pierre, la surdité :

Et ce voz saveiz homme sort,

Faites le venir à ma cort :

Ja iert touz sainz.

Rutebeuf nous a laissé un autre boniment en prose qui mérite d’être cité comme le plus ancien modèle du genre :

Belc gent, je ne suis pas de ces povres preecheors ne de ces povres herbiers qui vont par devint ces mostiers… Or, estez les chaperons, tendez les oreilles, regardez mes herbes… Ces herbes vos ne les mangerez pas… Vos me les métrez trois jors dormir en bon vin blanc; se vos n’avez blanc, si prenez vermeil; se vos n’avez vermeil, prenez chastain; se vos n’avez chastain, prenez de la bêle yaue clere ; quar tel a un puis devant son huis, qui n’a pas un tonel de vin dans son celier… Et je vos di par la passion… que vos serez gariz de diverses maladies et divers mehainz, de totes fièvres quartaines, de tôtes gotes sans palazinc, de l’engeleure du cors, de la vaine du cul s’ele vos débat ; quar se mes pères et ma mère estoient au péril de la mort, il me demandoient la meillor herbe que je lor peusse doner, je lor doneroie ceste. En tel manière vens je mes herbes et mes oignemenz ; qui voldra si en preingne, qui ne voldra si les lest.

16:49 | Lien permanent | Commentaires (0)